日々、多くの患者さんが検査を受けています。

その意味合いは、

・治療の前の評価

・手術や治療後の合併症が起こっていないか評価

・有症状時の原因の探索

・長期的な治療の経過フォロー

などなど、多岐に渡ります。

検査データは基本的に主治医や担当医が確認し、必要時薬剤の処方や中止、追加の検査の指示などを出してくれますが、先生は他の患者さんの手術や処置などで忙しいことも多く、なかなか検査結果をすぐに確認することは難しい場合が多いです。

特に、有症状時の検査や合併症・副作用の評価の検査については緊急性が高く、看護師が検査データを確認し、医師へ異常があることを報告する場合が多いです。

そこで今回は、検査データのアセスメントを医師やリーダー看護師任せにならないよう、私が勉強する際に役立った本を紹介します。

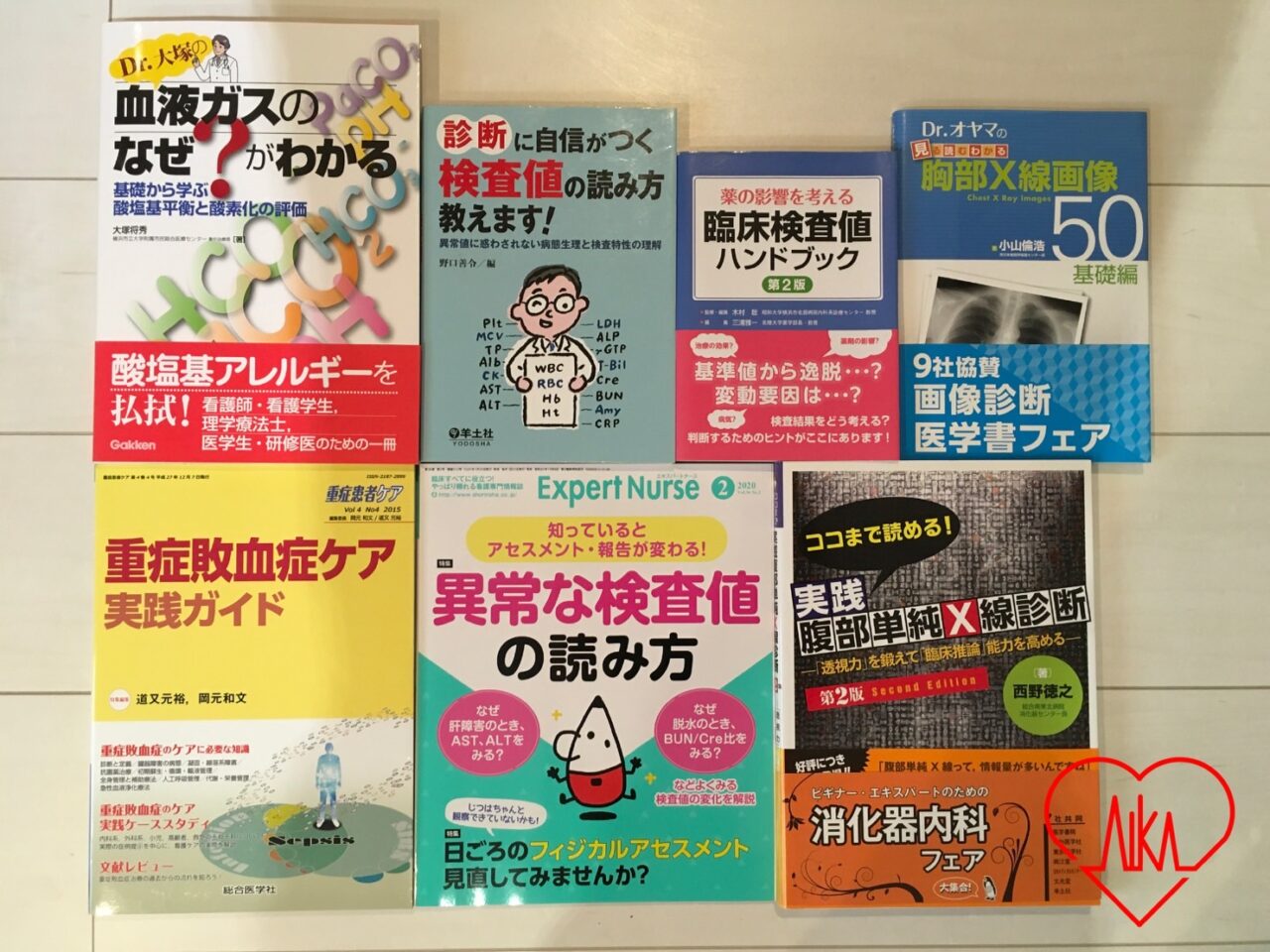

血液ガスのなぜ?がわかる

集中治療室では血液ガスの評価を度々していますが、一般病棟で血液ガスを採るときは、急変時の場合も多いです。

急変時、動脈ガスのデータを読み上げ、医師が使用薬剤の指示を出しますが、緊急カートから薬剤を準備する際に「この状況では何を使うだろう」と予測を立て、その薬剤に応じたシリンジや注射針、点滴ルートなどの準備をできると時間短縮になります。

また、医師がその場にいない場合、データから「現行の点滴を続けて大丈夫か」「院内救急コールにかけるか」「ICUへ転棟の準備をするか」など、看護師の速やかな判断が必要となります。

このような状況で的確に判断し、行動できる看護師になりたい方に、この本はおすすめです。

- 序章:身の回りの化学

- 1章:血液ガスの基礎

- 2章:酸素化障害と酸素療法

- 3章:酸塩基平衡の基礎

- 4章:酸塩基平衡診断

- 5章:酸塩基平衡障害を来す病態

- 6章:酸塩基平衡異常の治療

- 7章:練習問題

私は新人の頃、急変時の血液ガスのデータを全く理解できず、何をしていいのかわからず立ち尽くしていました。

診断に自信がつく検査値の読み方教えます!

初めの見開きページ以外は、黒・グレー・赤・オレンジの印刷です。

各検査の基準値はもちろん、何を測定しているのか、どのようなときに検査するのか、異常値に対する代表的な鑑別疾患が載っており、鑑別疾患についての内容が特に充実しています。

- 第1部:検査の考え方

- 第2部:病態生理と検査特性からわかる検査の基本

- 第3部:検査値から診断に迫るケーススタディ

宅飲みで先生の家に行くと、この本はだいたい置いてあるイメージです(特に研修医の先生)

薬の影響を考える臨床検査値ハンドブック

各検査項目について、1~2ページずつでまとめられています。

この本の特長は、各項目の「臨床的意義」と、「疑われる疾患」「薬剤影響」がそれぞれ高値と低値に分けて記載されています。

「この患者さんはどうしてこの検査をするんだろう?」という疑問や、検査データに異常があるときの「どうしてだろう?」という疑問を解決できるため、とても役立ちます。

- 第1章:血液学検査

- 第2章:生化学検査

- 第3章:内分泌学検査

- 第4章:免疫血清学検査

- 第5章:腫瘍マーカー

- 第6章:感染症

- 第7章:尿一般検査

- 第8章:遺伝子検査

- 第9章:薬物検査

疾患や薬剤の影響とわかっている異常値は、先生はカルテに書かないことも多いので、この本で何度も疑問を解決できました。

重症敗血症ケア実践ガイド

重症敗血症の患者さんはICUやHCUで全身状態を管理されることが多いと思いますが、ベッドコントロール事情やその他状況によっては、一般病棟でみる場合もしばしばあります。

敗血症の患者さんは点滴が多いですし、バイタルサインの変動には要注意です。

どのような臓器障害が合併しているのか、追加で指示された検査の意味は何かなど、十分に理解していないと必要な報告が遅れることもあります。

重症な患者さんを安全に受け持つことができるよう、この本で勉強するのはおすすめです。

- Ⅰ.重症敗血症のケアに必要な知識

- Ⅱ.重症敗血症のケア実践ケーススタディ

- Ⅲ.文献レビュー

道又元裕さんの本はどれもわかりやすくておすすめです!

エキスパートナース 異常な検査値の読み方

感染症でCRPやWBCが上がる理由、脱水でBUN/Cre比が上がる理由など、日頃当たり前になっており理由をうまく説明できないような内容をカラーのわかりやすいイラストを織り交ぜて説明しています。

新人看護師や後輩への指導の際など、先輩はきちんと説明できるべきなので、若手看護師さんだけでなく先輩看護師にもおすすめです。

何事も表面だけでなく、理由を知って理解することが大切ですね。

実践腹部単純X線診断

全編カラー印刷で、レントゲンやCTの写真(画像)がたくさん載っています。

- Part1は総論

- Part2は森編

- Part3は林編

- Part4は木編

- Part5は応用編

という、少し面白い章分けをされています。

とにかく症例がたくさん載っており、日頃「採血データの正常・異常の判断はできるけど、画像データの正常・異常の判断は苦手」「患者さんの調子が悪くて緊急で画像検査を行ったけど、何が起こっているか全然わからない」と困ることが私自身多かったので、非常に実践的で役に立つ本です。

看護師は「診断」をする必要はありませんが、緊急性のある所見に気づいて医師へ連絡する必要があります。

Dr.オオヤマの見る読むわかる胸部X線画像50

50症例の胸部X線画像をクイズ形式で解説している本です。

右側のページに患者さんの年齢・性別・職業が書かれており、大きくレントゲン写真が載っています。

ページをめくると、左側のページにその画像が何の病気か、解説と見かたのコツが載っています。

難易度も書いてあり、本当にクイズを解く感覚で楽しく読めるのが特徴です。

私が持っているのは基礎編だけですが、応用編もあります。