看護学生は実習中、大量の提出物があります。

毎日3時間以下の睡眠で、必死に頑張った方、頑張っている方、多いと思います。

その中でも、関連図や援助計画、看護過程の展開など、以前の実習で似た内容があればそれを元に書けますが、初めての状態でゼロから考え書いていくのは途方もない作業で、何か参考になるものが欲しいはず。

今回は私が実習のときに参考にしていたもの、新人看護師のときに使っていたものを紹介します。

※私が持っているものは古くなっているものも多いので、最新のものがある場合、改訂版を掲載しています

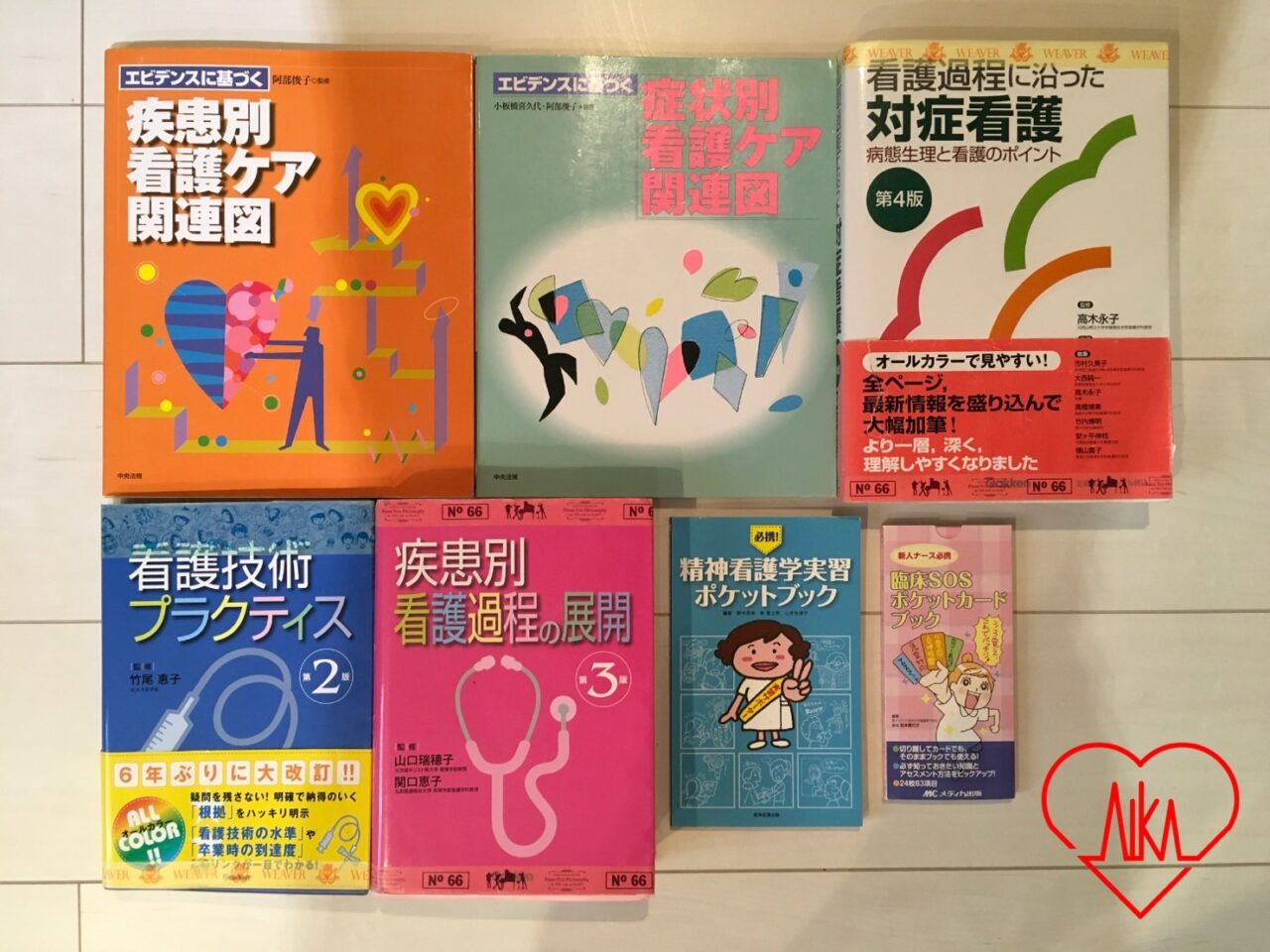

疾患別看護ケア関連図

各種がん、循環器系疾患、肺炎、糖尿病、周手術期看護など、実習で受け持つことのある疾患について、素晴らしい関連図と、病態生理、看護ケアが載っています。

患者さんの個別性に合わせて修正は必要ですが、おおよその関連図はこの本を元に描けます。

また、受け持ち患者さんの病気が載っていなくても、同じ診療科の病気のページから共通する部分をピックアップしてある程度描くことができます。

正直、この本を持っているか持っていないかで、関連図に費やす時間は雲泥の差です。

症状別看護ケア関連図

1つ前に紹介したのは疾患別の関連図で、こちらは症状別です。

疾患別の関連図でベースを作り、さらに患者さんに出現している症状をこちらの本で調べると、より充実した関連図を作ることができます。

また、疾患別の本にちょうどいい関連図がなかったとしても、何かしらの症状がある患者さんならこちらの本を使ってかなりボリュームのある関連図を描くことができます。

「疾患別」と「症状別」の合わせ技で、盛りだくさんの関連図ができます。

看護過程に沿った対症看護

嘔吐や咳、動悸など、全50の症状に対して、オリエンテーションマップ(原因・誘因、随伴症状、成り行き、看護計画OP/TP/EP)、基礎的知識、看護のポイントが載っています。

受け持ち患者さんの症状について、身近に似た症状の身内でもいない限り、看護学生はなかなかどんな看護介入ができるのか、見当もつかないと思います。

この本には、その症状が起こるメカニズムや患者さんの目標設定、看護介入の内容などが丁寧に書かれているため、おおよそ何をすれば良いのか見通しを立てることができます。

50の症状の中には大抵受け持ち患者さんの症状も含まれているので、看護計画を立てる際にかなり参考になりました。

看護技術プラクティス

この本は、実習で必要な「援助計画」の作成に非常に役立ちます。

学校の演習で行った看護技術であれば、援助計画のベースはすでにあるのでそこに個別性を加えるだけでできますが、やったことがない、見たこともない援助の援助計画を作成しなければならないことが、実習中はしばしばあります。

この本は、さまざまな援助について、「手順」はもちろん、「目的」「適応」も書かれています。

写真やイラストがあるので、実際に援助を行うときのイメージもしやすいです。

やったことのない援助については、一生懸命手順を考えても、どうしても不十分になってしまったり、根拠を答えられなかったりするので、参考になる本があると助かると思います。

毎日たくさんの援助計画を提出するので、この本を参考にハイペースでどんどん書いていきました。

疾患別看護過程の展開

全80の疾患について、オリエンテーションマップ(看護過程の展開を1ページにまとめたチャート)、各疾患の基礎的知識、看護過程の展開が載っています。(※母性の領域は「疾患」ではありませんが、載っているので母性実習にも対応できます)

看護展開や看護計画の立案の際にめちゃくちゃ参考になります。

全く知識のない疾患の患者さんを受け持つとき、どの状態が目標なのか、どんな看護が必要なのか、まるでわからない状態かと思いますが、この80の疾患に含まれていれば一気に見通しが立ちます。

看護計画の見本が載っているので、これに個別性を加えればとりあえず完成です。

精神看護学実習ポケットブック

私の場合は就職予定の病院に精神科病棟がなかったため、精神科については実習さえ乗り切ればなんとかなる・・・と思い、実習レベルの内容の本を購入しました。

共感的理解やプロセスレコードの注意、目標設定など、実習でのポイントとなる部分の解説が充実しています。

また、2章では実習中の「あるある」へのヒントがたくさん載っており、精神科独特の困りごとを解決するのに役立ちました。

- 1.看護過程のポイント

- 2.精神看護学実習で遭遇する場面

- 3.資料 精神科看護の基礎知識を知ることで実習をより豊かに!

小さくて薄い本なので、実習先の病院が遠方でしたが荷物が重くならず便利でした。

臨床SOSポケットカードブック

JCS・GCSでの意識レベルの評価法や12誘導心電図の貼る位置など、実際の場面ではスムーズにできないといけないのに覚えきれていないことを、さっとポケットから出して確認できます。

全てのページに定規のメモリが書いてあったり、意識障害のページには瞳孔スケールが載っていたりと、便利要素が詰まっています。

これは学生のときだけでなく、新人時代も常にユニフォームのポケットに入れていました。