緩和ケアは私にとって非常に興味のある分野のため、毎年の学会にもできるだけ参加しています。

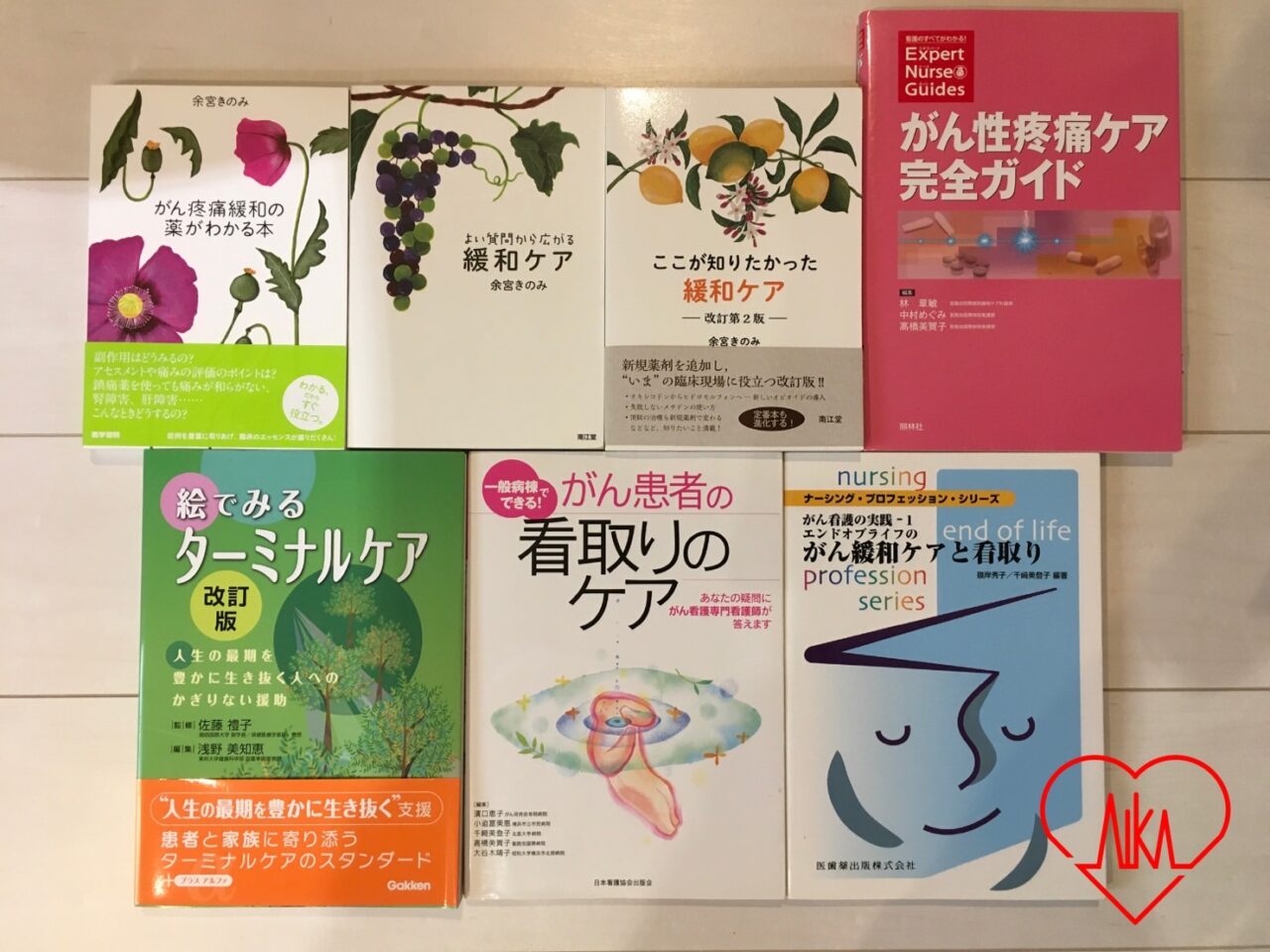

余宮きのみ先生の本は元々「がん疼痛緩和の薬がわかる本」を持っており、とてもわかりやすいなと思い気に入っていたのですが、学会で実際に余宮先生のお話を聞いて、大ファンになりました。

尊敬している余宮先生の本3冊を含め、紹介していきます。

がん疼痛緩和の薬がわかる本

余宮きのみ先生の本です。全編カラー印刷ですが、落ち着いた配色です。

項目ごとに詳細な「ケアのポイント」が記載されているため、実際に患者さんをみるとき役立ちます。

患者さんは非オピオイドやオピオイド、鎮痛補助薬を併用しているため、1つ1つの薬剤を調べるだけではアセスメントが不十分なことが多いです。

この本は、疼痛緩和を幅広く捉えられるようになるきっかけになりました。

副作用のアセスメントについてもしっかりと書かれています。

- 第1章:がんの痛みとがん疼痛治療の基本がわかる

- 第2章:非オピオイド鎮痛薬がわかる

- 第3章:オピオイドがわかる

- 第4章:鎮痛補助薬がわかる

この本を読めば、疼痛コントロールのアセスメント力が格段にあがります!

よい質問から広がる緩和ケア

こちらも余宮きのみ先生の本です。

患者さんの痛みの程度に関しては他覚的には判断が難しく、患者さんの生活スタイルや目標によって痛みや副作用のコントロールのゴールは変わってきます。

この本では、そのような患者さんの個性を理解し「その人らしく過ごせるための緩和ケア」ができるような質問例が具体的にたくさん載っています。

- 第1章:痛みについての質問

- 第2章:呼吸器症状について質問

- 第3章:消化器症状についての質問

- 第4章:倦怠感・食欲不振についての質問

- 第5章:精神症状についての質問

- 第6章:鎮静についての質問

- 第7章:患者の意向を引き出す質問

私は何度もこの本に載っている質問分を実際の患者さんに使っています。

ここが知りたかった緩和ケア

こちらも余宮きのみ先生の本です。

改訂第2版は、オキシコドンだけでなく近年多く使用されているヒドロモルフォンについても記載されており、副作用コントロールも新規薬剤に触れられているので、最新の知識を得られます。

疼痛緩和に関連する薬剤の効果や副作用をたくさん勉強していたとしても、実際の場面ではうまくいかないことが多くあります。

また、疼痛コントロール以外の問題もたくさん出てきます。

この本では、そんな「現場で起こる困っていること」を解決できるような、他の本では書かれていない現場の私たちを助けてくれる内容となっています。

- 第1章:疼痛治療

- 第2章:疼痛治療がうまくいかないとき

- 第3章:痛み以外の症状の緩和

- 第4章:鎮静

- 第5章:コミュニケーション

- 第6章:麻薬の取り扱いについてのQ&A

痒い所に手が届くような内容で、何度も助けられました

がん性疼痛ケア完全ガイド

全編カラー印刷で、図やイラストが多く使われています。

第3章のオピオイドについての内容が100ページ以上と充実しており、患者さんの処方の根拠や今後の予測などを考えるのに役立ちます。

- 第1章:がん性疼痛ケアに関する基礎知識

- 第2章:がん性疼痛のアセスメント

- 第3章:がん性疼痛の治療①オピオイドによる薬物療法

- 第4章:がん性疼痛の治療②薬物療法以外の方法

- 第5章:がん性疼痛の緩和に有効なケア

- 第6章:在宅・地域との連携

がん性疼痛=麻薬でコントロール、というイメージの方も多いかもしれませんが、温罨法やマッサージ、気分転換なども紹介されています。看護師ができることとして、とても大切な内容です。

絵でみるターミナルケア

黒とオレンジ(濃さはさまざま)の印刷で、第1章は6つのマンガが書かれています。

この本は、ターミナル期(終末期)にある患者さんの全体像を捉えられるような内容です。

患者さん本人だけでなく家族への援助や、疼痛以外の様々な苦痛(倦怠感、息苦しさ、浮腫など)に対する援助も書かれています。

ターミナル期の患者さんを担当する際はバイタルサインの変化や疼痛評価ばかりに気を取られるかもしれませんが、しっかりと患者さんの全身をみて、どんな苦痛があるか考え、また、身体的苦痛だけでなく広い視点で看護ができるように、勉強しましょう。

- 序章:ターミナル期の看護とは

- 第1章:マンガで展開するターミナル期の患者と家族のストーリー

- 第2章:人間の死と臨死期の理解

- 第3章:死にゆく患者とその家族への援助

- 第4章:緩和ケアを必要とする人への援助

- 第5章:ターミナル期にある患者の苦痛の緩和

- 第6章:ターミナル期にある人の心理状態のその援助

患者さん本人だけでなく、家族への援助についても、勉強することが大切です。

がん患者の看取りのケア

日本看護協会出版会の本です。

看護師ができるケアが、複数のケースを紹介しながらわかりやすく書かれています。

第3章のQ&Aでは、ほとんどの看護師が実際に考えたり迷ったりしたことがあるような疑問が次々と出てくるため、どんどん読み進めてしまうと思います。

- 第1章 総論:看取りのケアの基本

- 第2章 各論:看取りのケア 全時期に共通するケアのポイント

- 第3章 各論:看取りのケア Q&A時系列ごとのケアのポイント

死後のケアや、看取り後数日経ったご家族への関わりなども載っています。

がん看護の実践 エンドオブライフのがん緩和ケアと看取り

黒とオレンジの2色印刷で、他の本と比べると字が多いからか余白が少ないからか、疲れが出やすい印象です。

内容はとても幅広く良いですが、新人看護師が1冊目に購入する本ではないかなというのが正直なところです。

- 総論:緩和ケアとは

- 各論1:がん患者が体験する身体面の主な症状コントロールの実際

- 各論2:がん患者が体験する精神面の主な症状コントロールの実際

- 各論3:がん患者の意思を尊重した日常生活援助の実際

- 各論4:大切な人を喪失する人々とのコミュニケーションの実際

- 各論5:家族・遺族ケア:大切な人を喪失する配偶者・子ども・両親への対応とケアのプロセス

- 各論6:看取りのケア

内容はとても良いですが、やや論理的すぎて、「勉強するぞ!」と意気込んで開く本でした(笑)